Почему же стоит посетить эту выставку? Во-первых, Серов — это не просто имя в истории искусства, это целая эпоха, полная ярких эмоций и глубоких переживаний. Его картины, такие как «Девочка с персиками» и «Портрет М. А. Врубеля», словно живые: они могут заставить вас улыбнуться, задуматься или даже немного поностальгировать.

А во-вторых, выставка собрала работы из 13 ведущих музеев России, так что это не просто «посмотреть на картины», а настоящая культурная экспедиция! Приходите, вдохновляйтесь и, возможно, откроете для себя что-то новое в творчестве Серова — или хотя бы повод для обсуждения за чашечкой чая с друзьями!

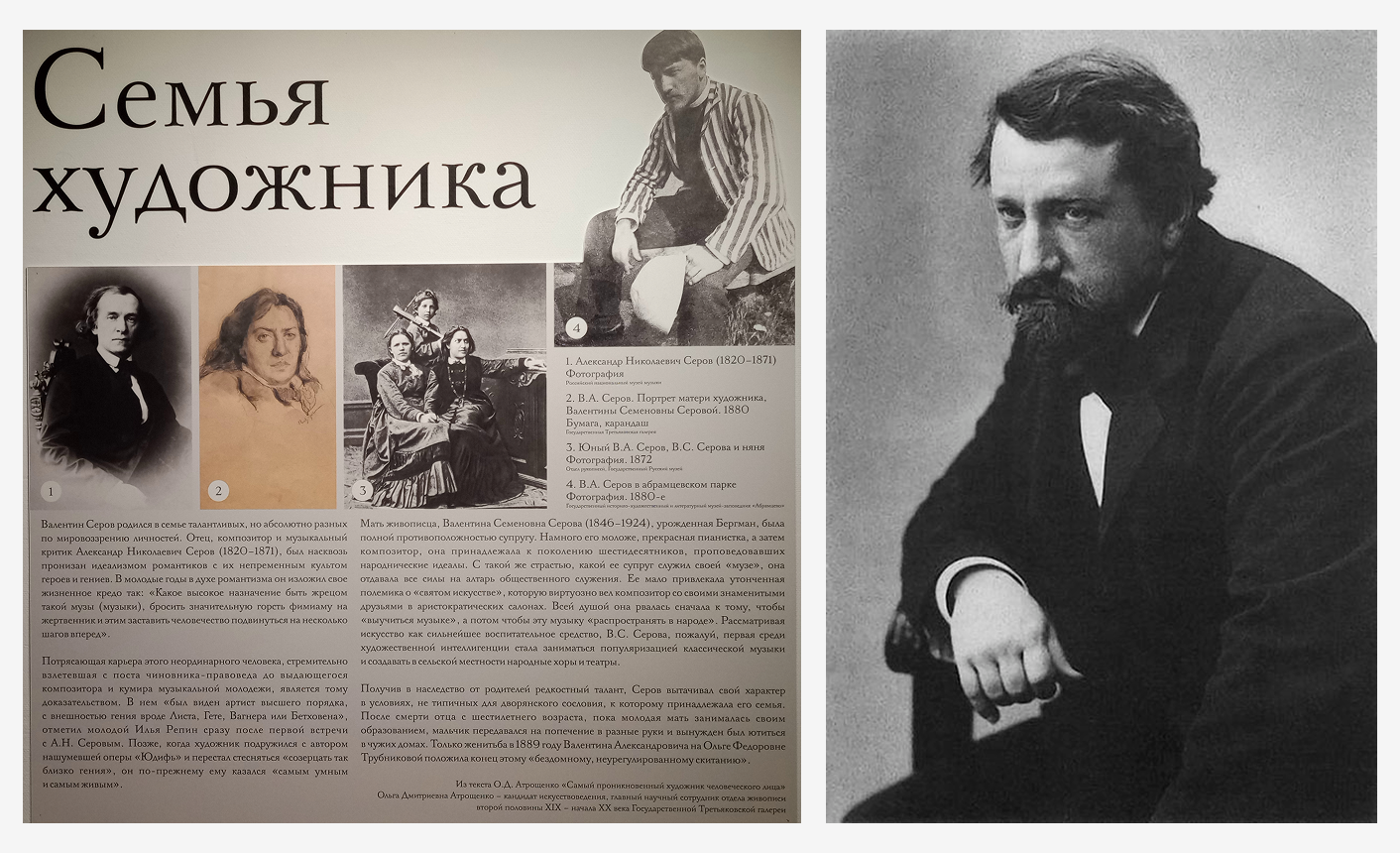

Художник и его эпоха

Валентин Серов — это не просто имя на страницах учебников по искусству, а настоящий маг, который умел превращать холст в окно в мир эмоций и чувств. Родился он в 1865 году, и с тех пор его жизнь была полна ярких событий, как палитра художника. Серов был не только талантливым живописцем, но и настоящим модником своего времени: его портреты могли бы стать обложками глянцевых журналов, если бы такие существовали в его эпоху!

Серов также был мастером света и тени, и его картины словно дышат жизнью. Он умел передать не только внешность, но и внутренний мир своих моделей. Его работы — это не просто изображения, это целые миры, в которые хочется погружаться снова и снова.

Так что, если вы хотите узнать, как выглядела жизнь в России конца XIX — начала XX века, и при этом насладиться великолепием искусства, выставка Серова — это то, что вам нужно! Не упустите шанс увидеть, как этот гений запечатлел мгновения, которые остаются актуальными и по сей день.

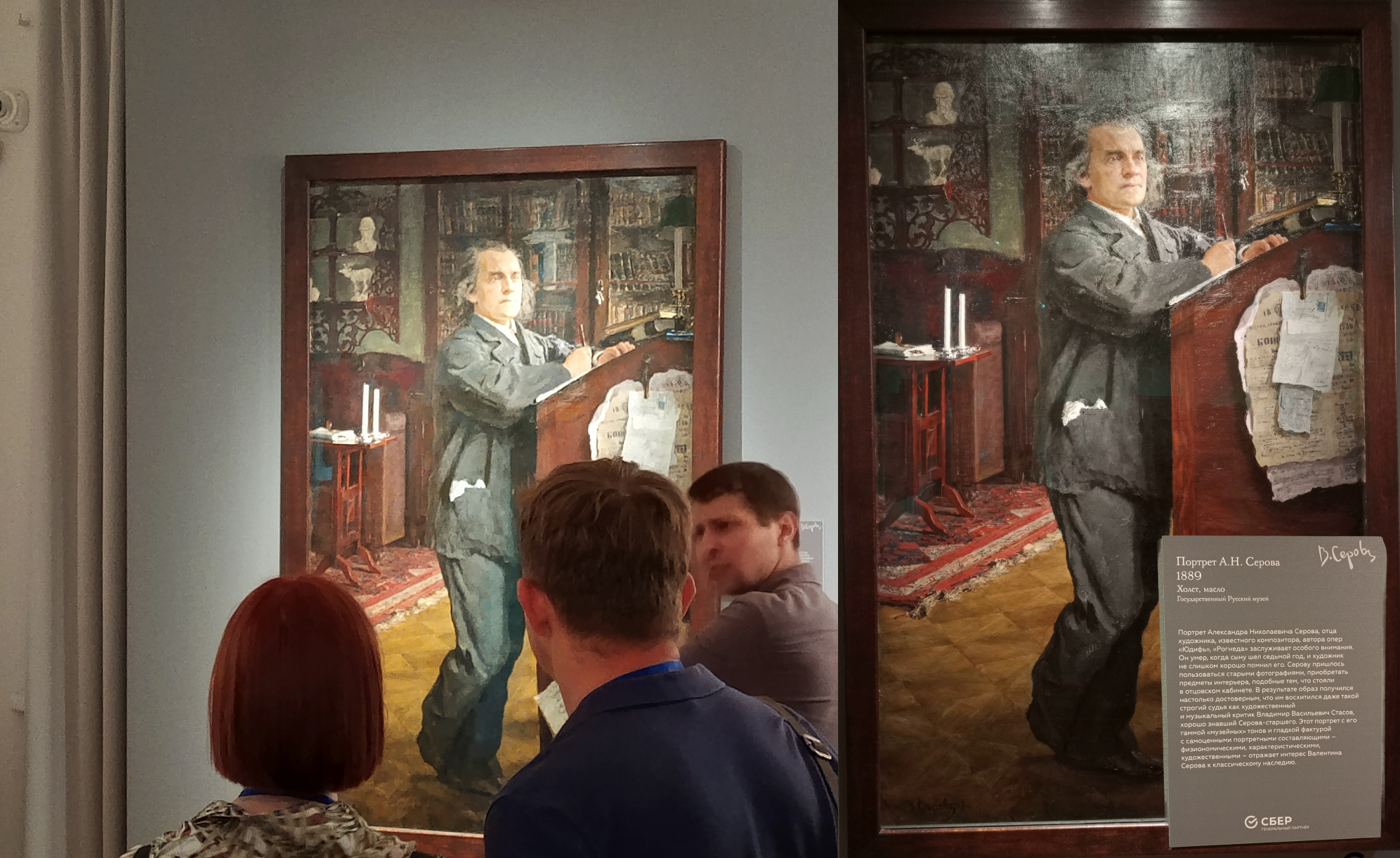

Особенности написания портрета отца А.Н. Серова

Портрет А.Н. Серова, 1889, Холст, масло, Государственный Русский музей

Портрет Александра Николаевича Серова, отца художника, известного композитора, автора опер «Юдифь», «Рогнеда» заслужил особого внимания. Он умер, когда сыну шел седьмой год, и художник не слишком хорошо помнил его. Серову пришлось пользоваться старыми фотографиями, приобретать предметы интерьера, подобные тем, что стояли в отцовском кабинете, в результате образ получился настолько достоверным, что им восхищался даже такой строгий судья как художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов, хорошо знавший Серова-старшего. Этот портрет с его гаммой «музыкальных» тонов и глубокой фактурой с его самоценными составляющими – физиономическими, характерологическими, художественными – отражает интерес Валентина Серова к классическому наследию.

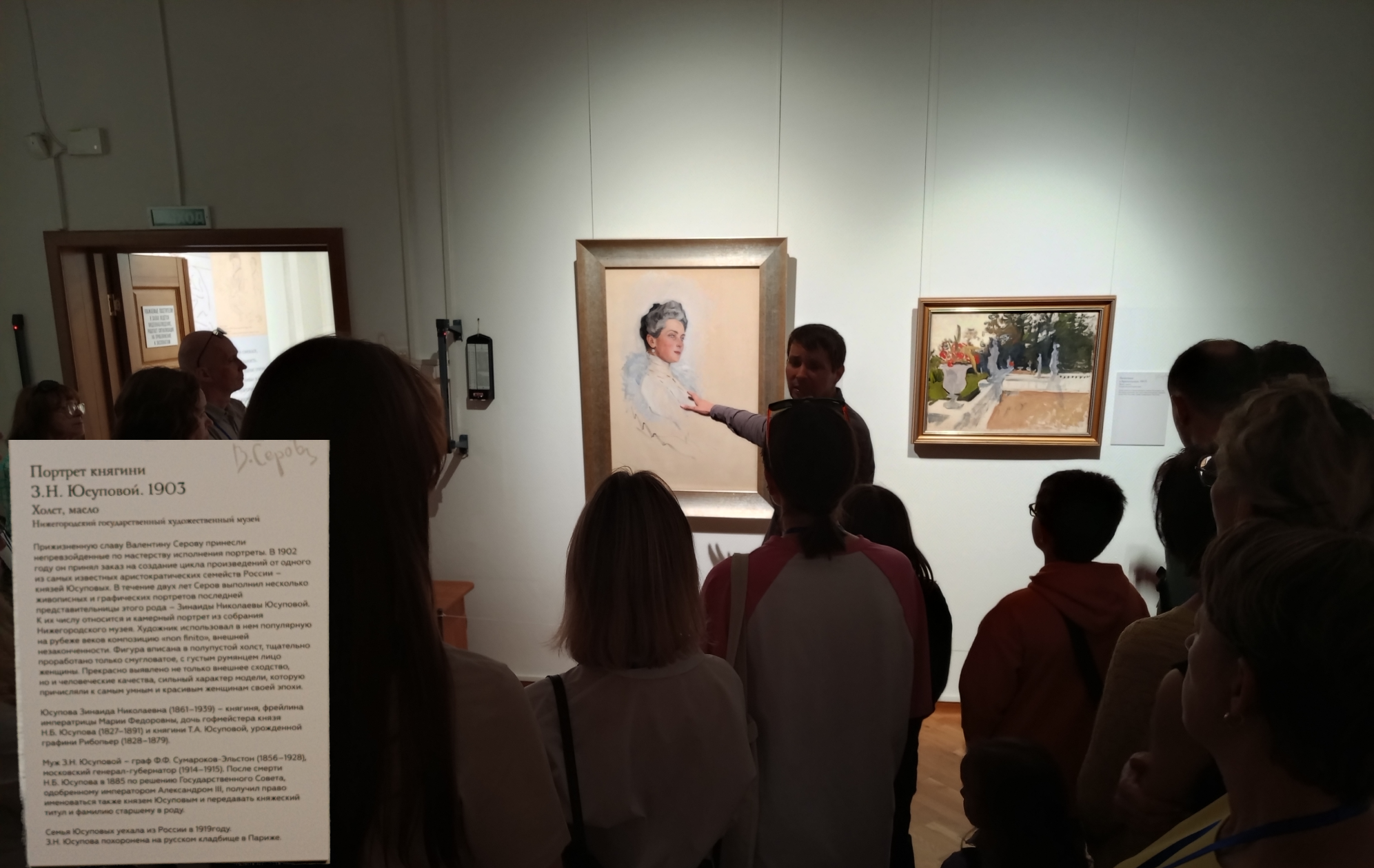

Портрет княгини З.Н. Юсуповой. 1903 Холст, масло Государственный Русский музей

Прижизненную славу Валентину Серову принесли непревзойденные по искусству исполнения портреты. В 1902 году он принял заказ на создание цикла произведений от одного из самых известных аристократических семейств России – княгини Юсуповой. В течение двух лет Серов выполнил несколько живописных и графических портретов последней представительницы этого рода – Зинаиды Николаевны Юсуповой. К числу их относится и камерный портрет из собрания Нижегородского музея. Художник использовал в нем популярную рублев веков композицию «полиэ», внешней незаконченности. Фигура вписана в полупустой холст, тщательно проработано только угловатое, с густым румянцем лицо женщины. Прекрасно выявлен не только внешнее сходство, но и человеческие качества, силуэты которой приписали к самым умным и красивым женщинам своей эпохи.

Портрет графа Николая Феликсовича Сумарокова-Эльстона. 1903 Холст, масло, Государственный Русский музей

Поясной портрет старшего сына Зинаиды Николаевны Юсуповой, Николая Феликсовича (1883–1908), офицера, погибшего на дуэли в возрасте 25 лет, написан Серовым в Архангелогородском под Москвой. В письме художник отмечает: «Портрет Николая Юсупова не сразу удался. Не выходило схватить капризность выражения его лица... Оказывается, я совсем не могу писать казенных портретов – скучно».

На золотисто-голубом портрете двадцатилетний Николай холоден и отчужден. Неохотно позировавший, он погружен в свои мысли. Его графически утончённый силуэт остро смотрится на нейтральном светлом фоне, выявляя черты характера и облика модели.

Портрет И.Е. Репина, 1892, Холст, масло, Государственная Третьяковская галерея

Портрет своего учителя и близкого друга Валентина Серова исполнил в 1892 году в мастерской Репина в Санкт-Петербурге, куда тот переехал в 1882-м. Художник выбрал традиционную композицию портрета, прибегнув к фронтальному подгрудному изображению модели. Детально выписано лицо, широкими мазками передан костюм, очертания пиджака теряются, смешиваясь с фоном по бокам в хаотичном переплетении красочных линий. Фон заполнен быстрыми разноплановыми мазками с просветами холста по краям. Цветовая гамма произведения, в которой доминируют серовато-черные и коричневые тона, характерна для палитры мастера и сообщает портрету ощущение сдержанности. Экзотическая манера письма создает впечатление незавершенности и быстро схваченного образа. Однако особенность творческого метода Серова заключалась в том, что при видимой незавершенности его портретов на их «свежесть» могло уходить по несколько десятков сеансов.

Как и учитель, Серов был тонким психологом, его наблюдательность позволяла ему улавливать и передавать в портретах нюансы, метко характеризующие индивидуальность модели. На серовском портрете Репина обращает на себя внимание сосредоточенный, пристальный взгляд художника, но через мгновение в едва намеченной складке губ видна легкая хитрая улыбка, отчего выражение лица становится более мягким, открытым и доброжелательным.

По отзывам первого биографа Серова И.Э. Грабаря, этот портрет стал «самым похожим из портретов Репина», в нем очень удалось именно «типичное репинское выражение лица».

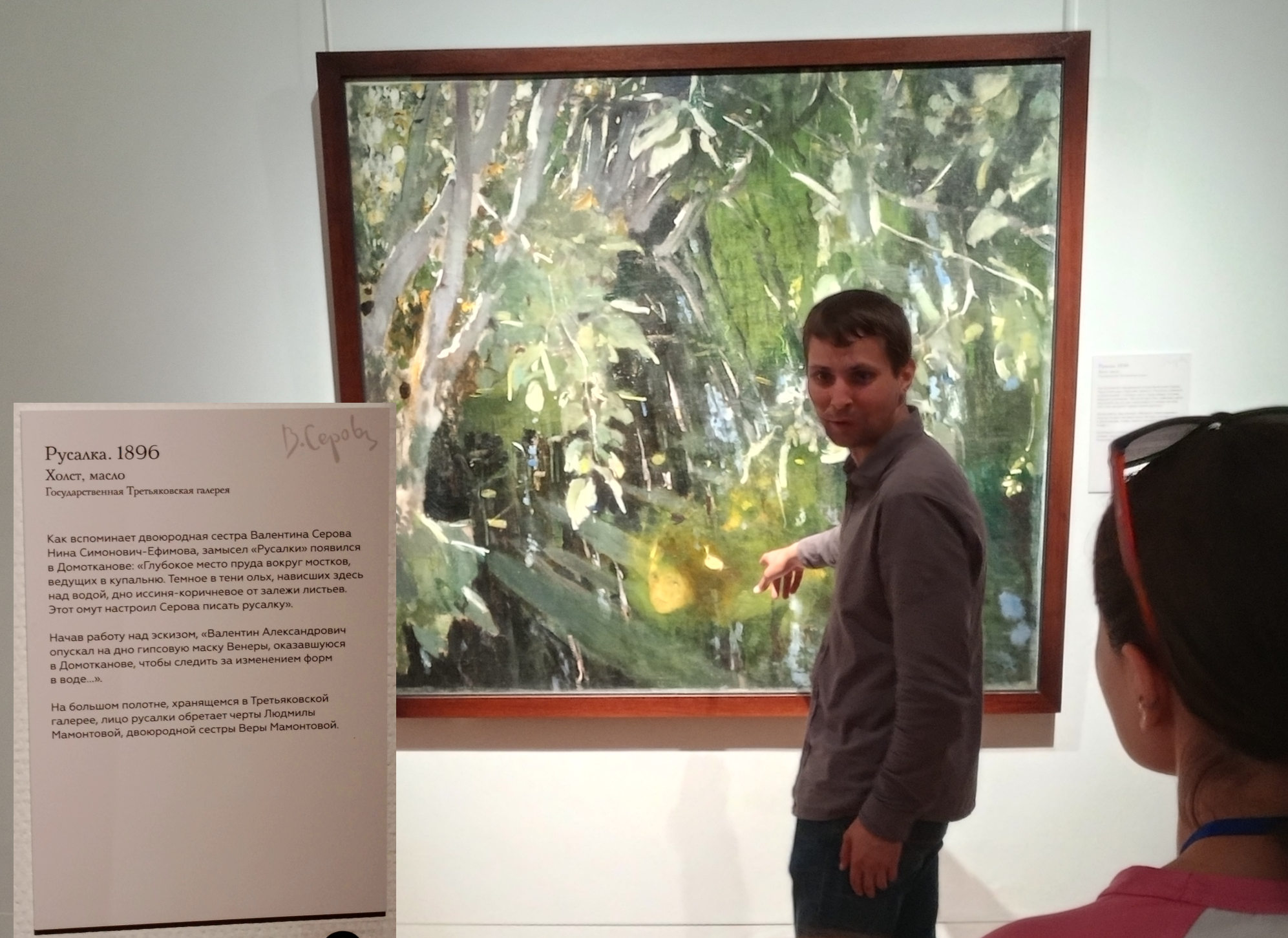

Русалка. 1896, Холст, масло, Государственная Третьяковская галерея

Невольно вспомнился “мем”: Ты видишь русалку? - Нет!? - А она есть!

Как вспоминает двоюродная сестра Валентина Серова Нина Симонович-Ефимова, замысел «Русалки» появился в Домотканове: «любое место пруда вокруг Москвы, ведущих в купальню. Темное в тени ольх, нависших здесь над водой, дно иссиня-коричневое от залежи листьев. Этот омут настроил Серова писать русалку».

Начав работу над эскизом, «Валентин Александрович погрузил на дно гипсовую маску Венеры, оказавшуюся в Домотканове, чтобы следить за изменением форм в воде...».

На большом полотне, хранящемся в Третьяковской галерее, лицо русалки обретает черты Людмилы Мамонтовой, двоюродной сестры Веры Мамонтовой.

Заключение о творчестве Серова

Творчество Валентина Серова — это не просто картины, это целая эпоха, наполненная эмоциями и жизнью. Его работы продолжают вдохновлять и удивлять, а выставка в Новосибирске — отличная возможность прикоснуться к этому наследию.

Экскурсия по выставке Серова длилась около двух часов, но ни капли не утомила — наоборот, пролетела как одно мгновение! За это время я узнал массу удивительных и неожиданных фактов, которые раньше были для меня настоящим открытием. Я не знаток высокого искусства, но уходил с искренним восторгом и лёгким трепетом от того, что смог прикоснуться к настоящей красоте — той самой, которой в наше время, к сожалению, становится всё меньше. Жаль тех, кто упускает такую возможность!

Не упустите шанс увидеть шедевры Серова своими глазами! Приходите на выставку и откройте для себя мир, где искусство говорит на языке чувств.

#Серов #ВыставкаСерова #Искусство #Новосибирск #Культура #Творчество #Художник #Арт

Оставить комментарий